История храма

ГВАРДИИ ХРАМА

В XVIII столетии Преображенская церковь была главным храмом села Преображенского – резиденции Петра Великого, «столицы петровских преобразований». Первоначальная церковь была построена на территории двора Преображенского полка и фактически служила войсковым храмом первого полка русской гвардии. Эту традицию гвардия и императорский двор поддерживали и чтили даже в конце XIX столетия. Главный престол Преображения, давший храму имя, под которым он стал наиболее известен, был освящен в 1750 году.

Вероятно, это можно считать заключительным этапом устроения в Преображенском деревянного храма, начало которому положил сержант Преображенского полка Иван Елисеевич Третьяков. В 1747 году Третьяков купил в соседнем селе Семеновском здание старой деревянной церкви и перенес ее в Преображенское; там ее освятили еще и во имя Петра и Павла. Строительство нового каменного здания церкви, дожившего до 1964 года, было начато в 1760-е годы. В мае 1765-го прихожане выбрали новое место для церкви в 4 саженях от деревянной. В январе 1766 года приход получил храмозданную грамоту, а в 1768-м новая церковь была освящена. Некоторые историки считают, что к этому времени успели возвести только трапезную с Петропавловским приделом, а строительство основного объема Преображенского храма относят к 1781 году.

Храмовая икона Преображения Господня была пожертвована в церковь лейб-гвардии Преображенским полком во время его пребывания в Преображенском 6 августа 1856 года, в день полкового праздника, совпадавшего с престольным праздником храма. 23 мая 1883 года храм посетили император Александр III и императрица Мария Федоровна, прибывшие в Преображенское на торжества по случаю 200-летия Преображенского полка. Именно в Преображенском храме состоялась торжественная церемония освящения полковых гвардейских знамен. Преображенский и Семеновский полки гвардии прошли в тот день у храма парадным маршем. В память об этом событии в 1884-1886 годах в храме соорудили второй придел во имя св. Александра Невского. В 1886-м перестроили и заново освятили старинный Петропавловский придел в трапезной. Преображенская церковь обновлялась также в 1896 и 1902 годах.

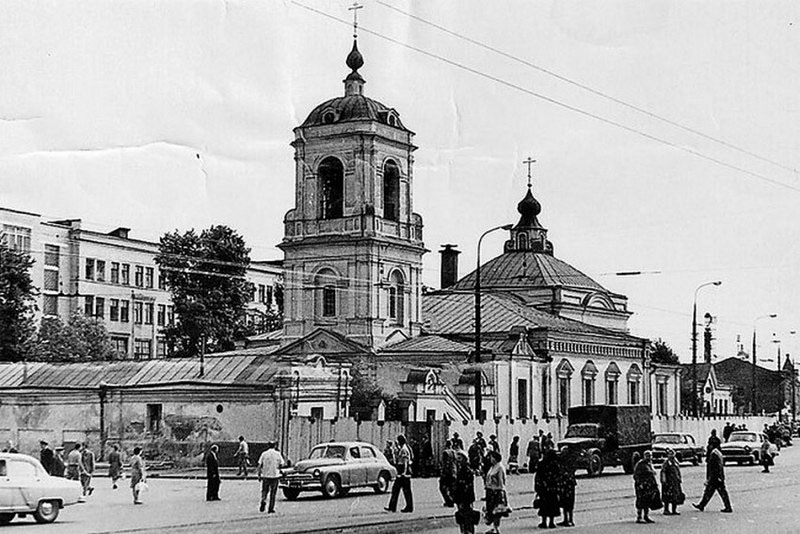

Чтимыми иконами церкви, помимо храмовой, были образ Знамения Богоматери, по преданию, пожертвованный в один из предшествующих храмов Преображенского Петром I; икона святых Петра и Павла; старинный образ Иоанна Крестителя, а также иконы св. Николая, Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и Троицы; в ХХ столетии к ним добавились иконы Божией Матери Целительницы, Божией Матери «Отрада и Утешение» и Косьмы и Дамиана, перенесенные из других храмов Москвы. На участке храма, обнесенном оградой с воротами, расположились одноэтажные каменный и 3 деревянных дома церковного причта. Здание Преображенской церкви, немного тяжеловесных пропорций, имело традиционную для русских храмов XVIII-XIX веков композицию «кораблем» (храм, трапезная и колокольня на одной оси). Особенностью храма были несколько архаичные для времени его постройки «полуглавия», завершавшие прясла стен четверика церкви. Колокольня и трапезная были отделаны в стиле классицизма.

Церковь на Преображенке – в дореволюционные годы всего лишь один из многочисленных храмов окраинных городских районов – в советское время, после закрытия и уничтожения десятков старинных и знаменитых церквей Первопрестольной, стала одним из заметных центров православной Москвы. Служба здесь никогда не прекращалась, храм принял под свои своды святыни из окрестных закрытых и разрушенных церквей.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

В начале XX века Преображенская церковь становится кафедральным храмом митрополитов московских – священномученика Владимира (Богоявленского), святителя Макария (Невского), Евсевия (Никольского), патриаршего местоблюстителя Сергия (Страгородского), Николая (Ярушевича). По некоторым данным, здесь в эти годы рукополагали священников для всей Москвы и Московской области.

Известно, что в 1922 году, во время массового изъятия ценностей из храмов под предлогом помощи голодающим, собрание прихожан церкви (около 250 чел.) постановило – ценности властям не сдавать.

Во время Великой Отечественной войны храм для местных жителей был не только местом духовного утешения. По свидетельству преображенских старожилов, «в эту церковь ходили спать, в подвал, там бомбежек не слышали ночью», «ходили за водой во двор храма». Помнят в округе и настоятеля Преображенской церкви 1930-50-х годов о. Вячеслава Соллертинского, который ранее служил в соседней снесенной церкви Введения «на Платочках» в Зельевом переулке.

Но главное, что до сих пор москвичи вспоминают со слезами на глазах, – удивительная атмосфера, что царила в Преображенском храме во время войны, когда митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), чьим кафедральным храмом эта церковь была в 1942-1960 годах, читал здесь свои знаменитые проповеди.

Настоятель храмов в Косине о. Михаил Фарковец, служивший в Преображенской церкви при Ярушевиче, рассказывал, что «прихожане со всей Москвы ходили слушать проповеди митрополита Николая». В начале 1960-х Преображенская церковь была одним из самых заметных и почитаемых храмов Москвы.

В секретном докладе Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР «О положении и деятельности церкви на территории г. Москвы и Московской области (за 1962 год)» Преображенская церковь отмечена как о «наиболее активно» действующая. Здесь же сообщается, что крещений в ней было совершено 993, отпеваний – 236, венчаний – 17.

«Регистрационная анкета» (январь 1960-го) из специального «Регистрационного дела» Преображенской церкви дает следующие сведения: храм находится по адресу: Преображенская пл., 11, имеет площадь 411, 65 кв. м.; вместимость – 1648 чел.; последний капитальный ремонт проводился в 1957 году; здание «в хорошем состоянии», на государственной охране не состояло, имеет 9 колоколов; церковные службы проходят «ежедневно с 8.00. до 11.00, всенощные – с 18.00»; «количество посещающих – в будни до 100 чел., в воскресенье – полный храм».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЗРЫВА

В четыре часа утра 18 июля 1964 года жителей Преображенской площади и ее окрестностей разбудил страшный грохот. Многие знали, что в эту ночь должны были взорвать старинную церковь Преображения, якобы мешавшую строительству метро. Как вспоминали очевидцы, которые, несмотря на запрет, не отошли от окон своих домов, храм как будто приподнялся над землей и – рассыпался в воздухе.

В конце весны 1964 года молва о сносе церкви прокатилась по всей Москве. Люди стали писать письма в защиту церкви, собирали подписи. Обращались в райисполком, райком партии, в Моссовет. Незадолго до взрыва секретарь райкома партии заверял собравшихся у храма, что взрывать не будут, что можно расходиться.

Петиции верующих в защиту Преображенской церкви, адресовавшиеся в том числе и первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, собирали, судя по архивным данным, свыше 2500 подписей. Верующие в последней отчаянной попытке спасти свой храм окружили его, а некоторые даже заперлись в храме, став его живым щитом (по разным оценкам, в самой церкви было от 50 до 125 человек, а возле храма – до тысячи). Прихожане неделю стояли у храма и не давали рабочим подойти. А когда разошлись, в ту же ночь церковь была взорвана. Взрыв Преображенского храма так и остался единственным в хрущевское, да и послехрущевское, время фактом уничтожения действующей церкви в Москве. Это была, что называется, «последняя жертва».

СУДЬБА ПРИХОДА

После разрушения храма Преображенский приход не перестал существовать – его община сохранила статус зарегистрированной религиозной организации. Эта «милость» властей, видимо, была следствием обращения Патриарха Алексия I в Совет по делам РПЦ. Милость властей, однако, была обманчивая. Верующим не предоставили для богослужений другой закрытый храм в Москве, а заставили их делить с другой православной общиной соседний действующий храм – церковь Воскресения Христова в Сокольниках, куда были перевезены святыни и имущество Преображенской церкви.

Идея воссоздания храма последних десятилетий тесно связана с именем архитектора-реставратора Игоря Русакомского. Игорь Климентьевич был не просто автором идеи. Он долгие годы являлся душой этого предприятия, его главной движущей силой. Был агитатором, переговорщиком, пропагандистом, предводителем – всем. К счастью, он был не один. В 1999 году была зарегистрирована община Преображенской церкви. Можно долго рассказывать о бесконечных уговорах чиновников, о добывании согласования с метрополитеном, о поддержке идеи восстановления храма покойным Патриархом Алексием II, о поддержке Москомнаследия и Москомархитектуры. О постановке фундаментов храма на государственную охрану как памятников истории и культуры, об установке на площади памятного креста, об организации здесь 19 августа ежегодных праздников – с молебнами и воинскими парадами. О собирании воспоминаний прихожан, о поисках крупиц информации в архивах. Это был многолетний титанический труд.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ХРАМА

В 2008 году настоятелем Преображенского прихода был назначен протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, что напротив Кремля. И он убедил окружную власть не противиться исторической правде. Приехал однажды на Преображенку, ездил с префектом по району, осматривал «альтернативные» площадки, разговаривал, убеждал. Убедил.

17 июля 2009 года правительство Москвы издало распоряжение о воссоздании церкви Преображения «при полной идентификации и научной достоверности восстанавливаемых архитектурных форм». Потом были археологические раскопки: фундаменты храма показались из-под земли, можно было спуститься в подвал, где ничего не изменилось с той самой ночи на 18 июля 1964-го; в углу валялась железная бочка, должно быть, опрокинутая взрывной волной. Потом начались поиски денег и строителей; изначально приняли решение, что церковь будет восстанавливаться не на бюджетные деньги, а на благотворительные пожертвования. Существенную помощь оказал тогда вице-мэр Владимир Ресин.

А потом приступили наконец к строительству, которое долго не могло продвинуться дальше перекладки коммуникаций нулевого цикла. Это был еще один титанический труд.

Храм восстановлен не в первоначальном виде, а в том обличии, в каком его застал взрыв: по обмерным чертежам 1883 года и фотографиям XX века. Соблазна приукрасить старину избежали. «Что бы ни говорили, – подчеркивал Игорь Русакомский, – что старинный храм-де был недостаточно художественно совершенным, недостаточно «декоративным» – мы не пойдем против истории, мы воссоздадим именно тот образ храма, который стал святыней для нескольких поколений православных верующих».

Восстановлением храма руководил Попечительский совет Благотворительного фонда «Храма Преображения Господня на Преображенской площади» (сопредседатели – Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и депутат Государственной думы России Владимир Ресин).

Воссозданный храм приподнят на небольшой подиум; в цокольном этаже сохранен и экспонирован драгоценный артефакт – подлинный белокаменный фундамент Преображенского храма 1768 года.

На завершающем этапе работ все финансирование взял на себя создатель Музея Русской иконы Михаил Абрамов. Он пожертвовал значительные средства на восстановление иконостасов главного храма и приделов, росписи, отделки интерьеров и изготовления колоколов. Облик и декор храма воспроизведены точно, а постановка здания на подиум позволит ему не затеряться на нынешней Преображенской площади, окруженной новостройками.

Такое архитектурное решение имеет и символическое значение – подиум напоминает пьедестал: ведь новый храм – это своеобразный памятник историческому прошлому. Никто не строит заново XVIII век: происходит возвращение памяти места.

8 мая 2015 года, накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Чин великого освящения храма Преображения Господня и Божественную Литургию в новоосвященном храме.

Центральный престол храма освящен в честь Преображения Господня; северный – в честь святого благоверного князя Александра Невского; южный – в честь святых апостолов Петра и Павла, а также два стилобатных придела в честь святителя Николая Чудотворца и апостола Андрея Первозванного с купелью для крещения взрослых.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам торжественного богослужения с Первосвятительским словом:

«Возрождение Преображенского храма, его великое освящение в канун 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне – это событие очень большого исторического масштаба, имеющее огромное символическое значение. Достаточно сказать, что Преображенский храм был последим храмом, разрушенным в годы лихолетья. А храм на этом месте был действующим — он использовался по прямому назначению, он не был заброшен, здесь не было ни склада, ни каких-то учреждений.

В храме была живая православная община, возглавляемая митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем, выдающимся церковным и общественным деятелем послереволюционной России.

В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны здесь, на богослужениях, совершаемых митрополитом Николаем, собирались тысячи людей, которые даже не могли войти в этот храм, — они стояли вокруг, это был остров надежды. Сколько здесь проливалось слез, какие горячие молитвы возносились за спасение Отечества, за победу, за жизнь родных и близких! И все это было попрано и разрушено без каких-либо существенных видимых причин…

Возрождение этого храма стало делом особой важности, потому что должна была восторжествовать историческая справедливость. Мы сегодня строим новые храмы. Но если б это святое место оставалось памятником эпохи разрушения храмов, то было бы неспокойно на душе. И потому я сердечно благодарю всех, кто инициировал сам процесс, заставил задуматься и общественность, и власти о необходимости строительства этого храма. Я еще выражу свою благодарность тем, кто особо потрудился. А сейчас я хотел бы передать в дар храму нерукотворный образ Христа Спасителя. Пусть он напоминает тем, кто будет здесь служить и молиться, о сегодняшнем замечательном событии, которое совершилось в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне, – о восстановлении порушенного храма, храма-памятника героям-преображенцам, храма русского воинства».

С тех пор храм открыт, и богослужения совершаются ежедневно:

-

в будни Часы и Литургия в 7.30 (Исповедь в 7.00), вечернее Богослужение в 18.00;

-

по воскресеньям и праздникам ранняя Литургия начинается в 6:30, поздняя - в 9.00 (Исповедь в 8.30), в субботу Всенощное бдение в 18.00 (Исповедь в 17.00).

Храм живет активной приходской жизнью с большим количеством детей и молодежи.

УКАЗОМ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА С 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ НАЗНАЧЕН ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС ПОТАПОВ.

<< Назад к списку